[char no="1" char="読者さま"]将棋のタイトルってなんだかたくさんあって序列がよくわからない。

名人・竜王ってどっちが強いの?[/char]

[char no="3" char="管理人"]将棋のタイトルには、それぞれの「タイトル戦のホルダー」という意味があります。

名人戦で優勝した人は名人・竜王戦で優勝した人は竜王という感じですね。

なので、例えば「竜王と名人はどっちが強い?」といわれると公式的には答えはありません。

ただし、将棋好きな人たちにとっては「どっちがエライかといわれるとこっちがエライ」という序列は事実上あるのです。[/char]

[ad#co-aisatsu]

今回は、将棋タイトルの序列や契約金の仕組みについてくわしく解説します。

こうした将棋界の「ウラ事情」的な知識を持っていると、将棋観戦がぐっと楽しくなりますよ。

この記事でわかること

- 将棋タイトルの序列がわかります。

- 現在の将棋タイトルホルダーがわかります。

- 将棋タイトルの賞金がわかります。

[ad#co-1]

将棋タイトルの序列とは

名人や竜王など色々な将棋のタイトルがありますが、実はこのタイトルには序列があります。

つまり、タイトルによって格上(かくうえ)と格下(かくした)があるのです。

どのタイトルが一番権威があるのか、序列はどのように決まっているのでしょうか。

将棋タイトルの序列を決めているのはどこ?

将棋タイトルの序列を決めているのは、日本将棋連盟というところです。

日本将棋連盟は公益社団法人で、将棋のプロ棋士の活動を運営している団体です。

将棋タイトルの格付けは、マスコミや世間が決めているわけではありません。

将棋タイトルの序列はどのように決まる?

将棋タイトルの序列は、棋戦を主催しているスポンサーの契約金で決まっています。

つまり、賞金が多いほど序列が上のタイトルということになります。

たとえば、タイトルの歴史の長さで考えれば江戸時代から続く「名人」に権威がありそうに感じますよね。

しかし、「竜王」の方が契約金が高いため、序列の1番目は「竜王」となっています。

[ad#co-2]

現在の将棋タイトルホルダー

現在の将棋タイトルホルダーは誰なのか、序列1〜3番目のタイトルについて紹介します。

1.竜王

最も格上の将棋タイトルは「竜王」で、現在のタイトルホルダーは羽生善治さんです。

竜王戦は読売新聞社の主催で毎年10月ごろにスタートします。

竜王戦の歴史は1930年代からと長い歴史があります。

2.名人

将棋タイトルの序列の2番目は「名人」で、現在のタイトルホルダーは佐藤天彦さんです。

名人戦は毎日新聞社の主催で毎年4月ごろから行われます。

名人戦は将棋のタイトル戦の中で最も長い歴史があります。

3.叡王

将棋タイトル戦の序列の3番目は「叡王」(えいおう)です。

こちらは2017年からタイトル戦に昇格した新しいタイトルです。

以前はコンピューターとプロ棋士が対戦する電王戦(でんおうせん)を主催していたドワンゴが、電王戦の終了後に叡王戦を始めたという流れです。

現在「叡王」のタイトルを持っているのは高見泰地さんです。

[ad#co-3]

将棋タイトルの契約金の仕組みは?

将棋タイトルの序列を決めている契約金ですが、以下ではこの契約金がどのような仕組みで運営されているのか紹介します。

契約金はどこから出る?

将棋タイトル戦の契約金は、棋戦を主催しているスポンサーが出しています。

棋戦のスポンサーはほとんどが大手新聞社となっています。

主なスポンサーとしては、大手新聞社は読売新聞、日経新聞、毎日新聞、産経新聞、朝日新聞などです。

新聞社以外では、NHKや共同通信社、ドワンゴ、JT、大和証券などがあります。

NHK杯の早指し将棋は有名ですよね。

新聞社にとっては、自社が主催するタイトル戦の棋譜などを掲載しますので、将棋ファンの新聞購読者が増えるといったメリットがあります。

[ad#co-4]

契約金の金額は?

将棋タイトル戦の正確な契約金の金額は公表されていません。

しかし、すべてのタイトル戦の契約金の合計は日本将棋連盟から発表されており、平成28年度は全タイトル合計で17億9,500万円だったということです。

また、かなり以前に各タイトル戦の契約金が公開されたことがあり、そのときに名人戦が約3億3,000万円程度、竜王戦が約3億4,000万円程度だったと言われています。

将棋タイトルの賞金はいくら?竜王戦や名人戦の優勝者の年収や対局料

今回は、将棋タイトルで勝利した棋士がどのくらいの賞金を手にするのかや、プロ棋士の平均年収について具体的に紹介していきたいと思います。

私達にとっての将棋は娯楽のひとつですが、プロ棋士にとっては、まさにお金のかかった真剣勝負!なのです。

[ad#co-1]

将棋タイトルごとの賞金

まずは代表的な将棋のタイトル戦の賞金について解説します。

竜王戦の賞金=4200万円

竜王戦の賞金は4,200万円で、準優勝は800万円の賞金となっています。

竜王戦では、まず6組に分かれて予選が行われます。

タイトル戦というのは挑戦権を得るだけでも大変なことですから、それぞれの組で優勝するだけでも賞金が支払われます。

優勝金額は90万円~450万円でトーナメントのランクによって優勝賞金が違います。

また、決勝トーナメントへと駒をすすめると対局料が発生します。

これは勝負の勝敗に関係なく1回戦目では、35万円~40万円。

準々決勝まで進むと、80万円~90万円。

準決勝では120万円、決定戦では330万円というのですから対局料だけですごいですね。

竜王の対局料は挑戦者とは別格で1,450万円もの金額です。

その挑戦者となる棋士には700万円が支給されます。

[ad#co-1]

名人戦の賞金=2000万円

名人戦では、名人になっている人の対局料が1,050万円、名人と戦う相手の対局料は450万円となっています。

名人戦に優勝すると賞金として2,000万円が支給されます。

叡王戦の賞金=2000万円~3000万円

2,000万円~3,000万円と言われています。

明確にいくらというのは発表されていないのでわからないのですが、主催者であるドワンゴと、名人戦、竜王戦を主催する新聞社との関係性からおよそ上のような金額という説が有力です。

その他の公式戦の賞金

公式戦の中には、比較的低めで優勝賞金が300万円、600万円、800万円、1,000万円というものもあります。

公式戦以外のタイトル戦でも200万円~1,000万円の賞金が設定されています。

[ad#co-2]

羽生善治さんの年収はどのぐらい?

プロ将棋棋士といえば誰もが知っている羽生善治さんの年収はどのくらいなのでしょう。

次の項目で見る基本給、ボーナス、対局料そして賞金を合わせると約1億円と言われています。

この金額に、講演やイベント出演料などをプラスするとどのくらいの金額になるのか想像するだけでもすごいですね。

この年収はプロ棋士と言われる人達の中でもダントツです。

一般的なプロ棋士の年収平均が700万円~800万円というのですから、夢のような金額ですね。

[ad#co-3]

将棋棋士の平均年収は?対局料やお給料の仕組み

羽生善治さんのような超スタープレーヤー以外にも、プロ棋士として活躍している人はたくさんいます。

まだ経験が少ない棋士も活動するために生活費が必要ですから、プロになると基本給が支給されています。

おおまかにいうと、「プロ棋士の年収=タイトル戦の賞金+その他の公式戦賞金+テレビの出演料や書籍の原稿料など」といえます。

将棋には竜王戦・名人戦などの「タイトル戦」以外にも、いくつも公式試合があり、それらは出場するだけでも対局料が支給される仕組みになっています。

また、有名な棋士になるとテレビ出演やさまざまな将棋イベントでの解説、書籍などを出したときの原稿料なども収入になるのです。

[ad#co-2]

プロ棋士の基本給はいくら?

1年を通して行われる順位戦のクラスによってランク分けされており、それぞれ基本給が異なります(当然、上のクラスに行けば行くほど基本給も高くなります)

棋士のクラス別基本給

- 名人クラスは106万円

- Aクラスは約65万円

- B1クラスは約49万円

- B2クラスは約32万円

- C1クラスが約21万円

- C2クラスが約16万円

- フリークラスが支給なし

これが月給なので、それぞれ12か月をかけた金額が一応基本給だけでの年収ということになりますね。

Aクラスにまでなれば、基本給だけでも700万円以上ですから、一般的なサラリーマンと比べても高給取りといえるでしょう(これが高いとみるか低いとみるかは人それぞれだとは思いますが…)

なお、上のクラスのランク分けは、1年に一度決定されます。

この基本給に、公式戦などの対局料がプラスされてプロ棋士の年収となるわけですね。

[ad#co-3]

棋士の基本給以外の収入とは

プロ棋士になると、基本給以外にも以下のような収入が発生します。

プロ棋士のタイトル戦賞金・基本給以外の収入

- ボーナス(年2回)

- 道場での指導料

- 講演料

- イベント出演料

- 本を執筆したら執筆料

棋士としての人気が出て、活動の場が広がれば広がるほど、たくさんの収入を得ることができるのです。

将棋タイトルの賞金を中心にプロ将棋棋士の収入を調べてみると、とても年収が高い人たちであることがわかりますね。

第一線で活躍している人だけではなく、公式戦の上位に食い込まなくても、サラリーマン以上の収入を得ることができるのです。

公式戦、非公式戦にひとつでも多く勝ち進めればそれだけ収入アップに繋がり、お給料のクラスにも影響を与えるとなると気合が入るでしょうね。

まさに実力勝負の世界。

プロ将棋棋士は、誰もがなれる職業ではありませんが憧れますね。

[ad#co-4]

【さらにくわしく!】将棋のタイトルホルダー現在の一覧!王座やシード・歴代の最年少棋士

藤井聡太さんの活躍が話題の将棋界ですが、強豪がひしめくプロ将棋の世界での「スター選手」となるためには竜王や名人といったタイトルを持つタイトルホルダーになることが必須です。

藤井聡太さんを含むプロ棋士たちは、このタイトルホルダーになることを目標に日々戦っているというわけですね。

将棋のタイトル戦は次の7つがあります。

7つの将棋タイトル戦

- 竜王

- 名人

- 王位

- 王座

- 棋王

- 王将

- 棋聖

この記事では、現在の将棋タイトルホルダーについてくわしく紹介しますので、将棋観戦をするときの参考にしてみてくださいね。

[ad#co-1]

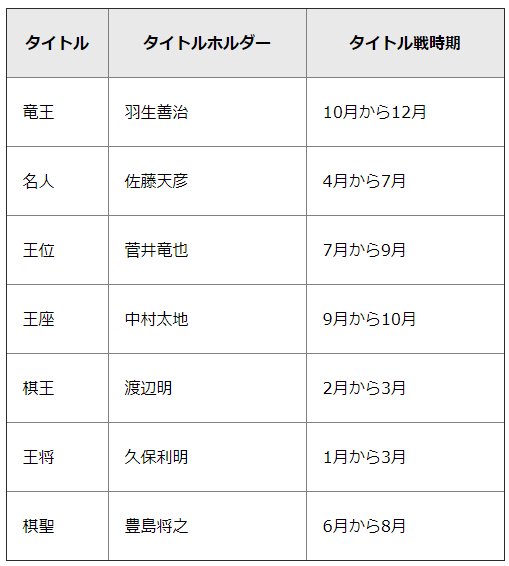

将棋のタイトルホルダー:2018年現在の一覧

2018年現在で各タイトル戦のタイトルホルダーになっている棋士を一覧にすると以下のようになります。

タイトルホルダーは将棋の世界ではまさに「スター」です。

AbemaTVで解説をしていたり、テレビのニュースなどで名前がよく出る棋士が多いため、聞いたことがある名前も多いと思いますよ。

[ad#co-2]

将棋のタイトルホルダーってどのぐらいすごいの?

それぞれのタイトル戦は一年に一回開催されており、タイトルを獲得した人はトップ棋士の中でも特に称賛を受けることになります。

たとえば、タイトル戦の中でも歴史が古い「名人戦」のタイトルホルダーは名人位を名乗ることができますが、この名人位に挑戦するためには5年ほどかけてリーグ戦の順位戦を勝ち抜く必要があります。

タイトルへの挑戦権を得るだけでも5年間勝ち続けないといけないわけですから、さらにタイトルホルダーになるということはどれだけすごいことなのかがご理解いただけるかと思います。

[ad#co-3]

将棋タイトル戦シードの仕組みと現在のホルダー

タイトル戦の予選を勝ち抜いてタイトルホルダーに挑戦し、タイトルホルダーに負けてしまった場合でも、次回の同じタイトル戦でシード権が与えられる仕組みになっています。

たとえば、王座戦の挑戦者決定トーナメントのシード条件は以下のようになっています。

将棋タイトル戦でシードを得るための条件

- ①前期王座戦五番勝負の敗者

- ②前期挑戦者決定トーナメントでベスト4以上だった棋士

ごく簡単にいうと、前回大会でかなりいいところまで行った人がシード権をもらうという感じですね(ざっくりしすぎですみません)

ちなみに、2年連続で同じ棋士がタイトルに挑戦するといったこともよくあります。

[ad#co-4]

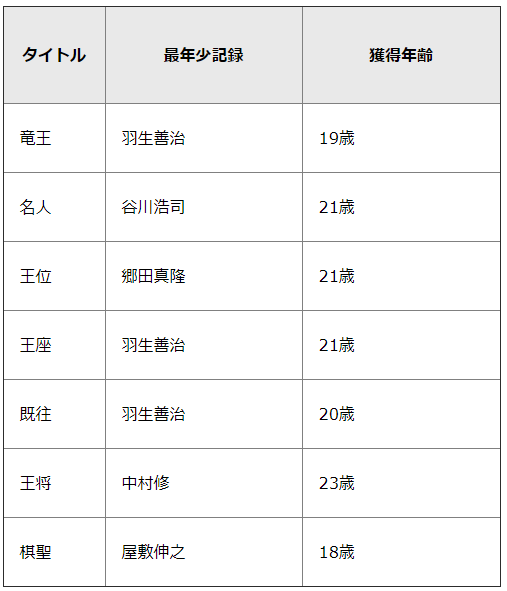

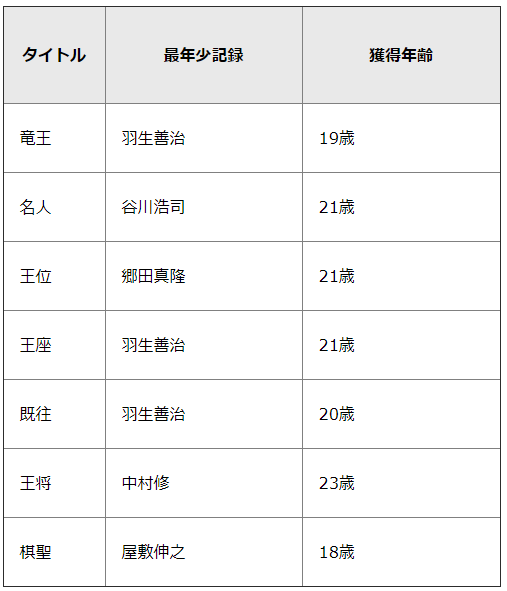

将棋の歴代最年少タイトルホルダーを紹介!

各将棋タイトルにはそれぞれ最年少獲得記録というものがあります。

将棋の世界は「早熟の天才」が多く生まれる世界ですから、最年少獲得記録を持っている棋士は、まさに将来の名人、竜王候補といえるでしょう。

タイトル獲得時の年齢が低いということは、それだけ実戦経験少ない棋士がタイトルを獲得したということになりますので、タイトル最年少記録を持つ棋士は、それだけ優れた才能を持っていると考えることができるのです。

[ad#co-5]

全タイトルを通しての最年少記録は屋敷伸之の18歳6か月

全タイトルを通してタイトル獲得最年少記録は、屋敷伸之九段の18歳6ヶ月です。

屋敷九段は1989年の棋聖戦というタイトル戦で、当時のタイトルホルダーだった中原誠棋聖と対戦したました。

この最初の対戦では負けてしまいましたが、当時は17歳で、タイトル戦挑戦の最年少記録となっています。

その次の年に屋敷九段は同じ棋聖戦で挑戦者となり、2度めの挑戦では勝利して棋聖のタイトルを獲得しました。

このとき18歳6ヶ月だったため、この記録が最年少記録となっています。

[ad#co-1]

現在注目の藤井聡太七段は?

現在注目されている藤井聡太さんは現在15歳で、各タイトル戦の予選に挑戦している状態です。

プロ入りしていきなり過去の連勝記録を塗り替えていますので、タイトル獲得の最年少記録を塗り替える可能性は十分にありますね。

[ad#co-2]

羽生善治さんはやっぱりすごいの?

最年少記録の表を再度見ると、3つのタイトルで最年少獲得記録を持っている羽生善治さんの名前が目立っています。

↓※再掲

羽生さんは19歳からの数年間で立て続けに複数のタイトルを獲得したということがわかります。

その後、一時的に7つすべてのタイトルを独占したのは有名ですね。

プロ将棋の世界では、1年を通して常に何かしらのタイトル戦が行われていますので、タイトル戦のルールやタイトルホルダーにくわしくなると、より将棋が身近に感じられると思いますよ。

あこがれの棋士、お気に入りの棋士を見つけるともっと将棋観戦が楽しくなりますので、参考にしてみてくださいね。

[ad#co-3]

将棋の十段とは?八段・九段との違いや竜王などタイトルとの関係

将棋のプロ棋士の名前の後に「十段」という呼称がついているのを見たことがあるかもしれません。

九段の棋士はたくさんいますが、十段という呼称がなかなかないのはなぜなのか不思議に感じますよね。

この記事では、将棋の十段とはどのようなものなのかや、過去に行われていたタイトル戦の十段戦などについてくわしく説明します。

[ad#co-1]

将棋の十段とは?どうやったらなれる?

将棋の十段は九段のひとつ上の段だと思ってしまいがちですよね。

しかし、実際はそうではなくて、「十段」とはタイトル戦の名称なのです。

たとえば、名人戦のタイトル保持者は名人、棋王戦のタイトル保持者は棋王を名乗りますよね。

それと同じように十段戦のタイトル保持者が十段を名乗るというわけです。

九段の次のレベルとして十段があるのではありません(段位は最高で九段までとなります)

[ad#co-1]

十段戦=現在の竜王戦

上で見たように、十段になるには、十段戦で勝利してタイトルを保持する必要があるということになりますね。

ただし、十段戦は現在は行われておらず、竜王戦に生まれ変わっています。

タイトル名も竜王に変わっていますので、現役棋士から新たな十段が生まれることはありません。

全てのタイトルで永世称号を獲得した羽生善治さんも、十段のタイトルは持っていませんが、永世竜王の資格を獲得しています。

[ad#co-2]

八段・九段との違いは?

プロ棋士の段位の規定は、昔の将棋は段位は八段までしかありませんでした。

その当時は、最高段位である八段のさらに上という意味でタイトル戦としての九段戦があったのです。

その後、段位の規定が変わって八段の上に九段を設けることが決まりましたが、それにともなって「最高段位よりもさらに一段上」という意味を持つタイトルとして、「九段」は「十段」に変わりました。

[ad#co-3]

十段は原則引退後?

十段戦で勝利した棋士はタイトルとして十段を名乗っていました。

また、十段のタイトルを通算10期獲得した棋士は、永世十段の称号が与えられました。

通常は永世称号を名乗るのは引退後となりますが、十段のタイトルでもそれは同様です。

しかし、中原誠十六世名人は、長年十段のタイトルを保持していましたので、現役時代から永世十段を名乗っていました。

[ad#co-4]

将棋タイトル「十段戦」とは?

十段戦は読売新聞社が過去に主催していた将棋のタイトル戦で、当時7個あったタイトル戦のうちの一つとなります。

その後日本将棋連盟と読売新聞社の間で将棋のタイトル戦の契約金の協議が行われ十段戦は全てのタイトル戦の中で一番高い契約金怒鳴ることが決まりました 。

そのときにタイトル戦の名称も改めて竜王戦となることが決まりました。

つまり、十段戦は現在行われている竜王戦の前身となるタイトル戦であったということです。

竜王戦は現在全ての将棋のタイトル戦の中で最も契約金が高いものとしてタイトル戦の中での序列も一番高くなっています。

[ad#co-5]

永世十段の棋士は?

将棋タイトルと同じように、十段戦についても抜群の成績を残した機種に永世十段の称号が与えられました。

十段戦のタイトルを通算で10期獲得した棋士には、永世十段の称号が与えられていました。

ただし、十段戦は比較的短い期間で竜王戦になったため、九段戦と十段戦のタイトル獲得期数が通算されることになりました。

歴代の永世十段になった棋士は、大山康晴十五世名人と中原誠十六世名人の2人です。

現在十段戦は竜王戦に変わっていますので、新たな永世十段が出ることはありません。

将棋の十段は現役の棋士に与えられる段位ではなく、現在十段戦は行なわれていませんので、九段は十段よりも実力が下ということではありません。

段位やタイトルについて詳しくなればより将棋観戦が楽しくなるのではないでしょうか。

[ad#co-2]

まとめ

将棋タイトルの序列の決まり方やタイトル戦の契約金などについて紹介しました。

タイトルの序列や契約金の仕組みを知ると、将棋観戦がさらに面白くなるはずです。

[ad#co-5]